Der Schatten in der Psychologie repräsentiert die „dunkle Seite“ unserer Persönlichkeit – jene Aspekte, die wir vor anderen und uns selbst verbergen. Carl Gustav Jung (1875-1961), einst Kronprinz von Sigmund Freud, prägte diesen Begriff als einen der wichtigsten Persönlichkeitsanteile und zugleich als Archetyp des kollektiven Unbewussten.

In meiner langjährigen Beschäftigung mit der Tiefenpsychologie habe ich erkannt, dass der Schatten nach Jung all das enthält, was unserem positiven Selbstbild und unserer „Theatermaske“ (Persona) entgegensteht. Diese verdrängten Anteile entstehen bereits in den ersten Lebensjahren durch die Anforderungen, Erwartungen und Verbote unserer Umwelt. Tatsächlich zielt die Schattenarbeit darauf ab, diese dunklen Seiten der eigenen Persönlichkeit zu akzeptieren und besser zu verstehen, was letztendlich zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung beiträgt.

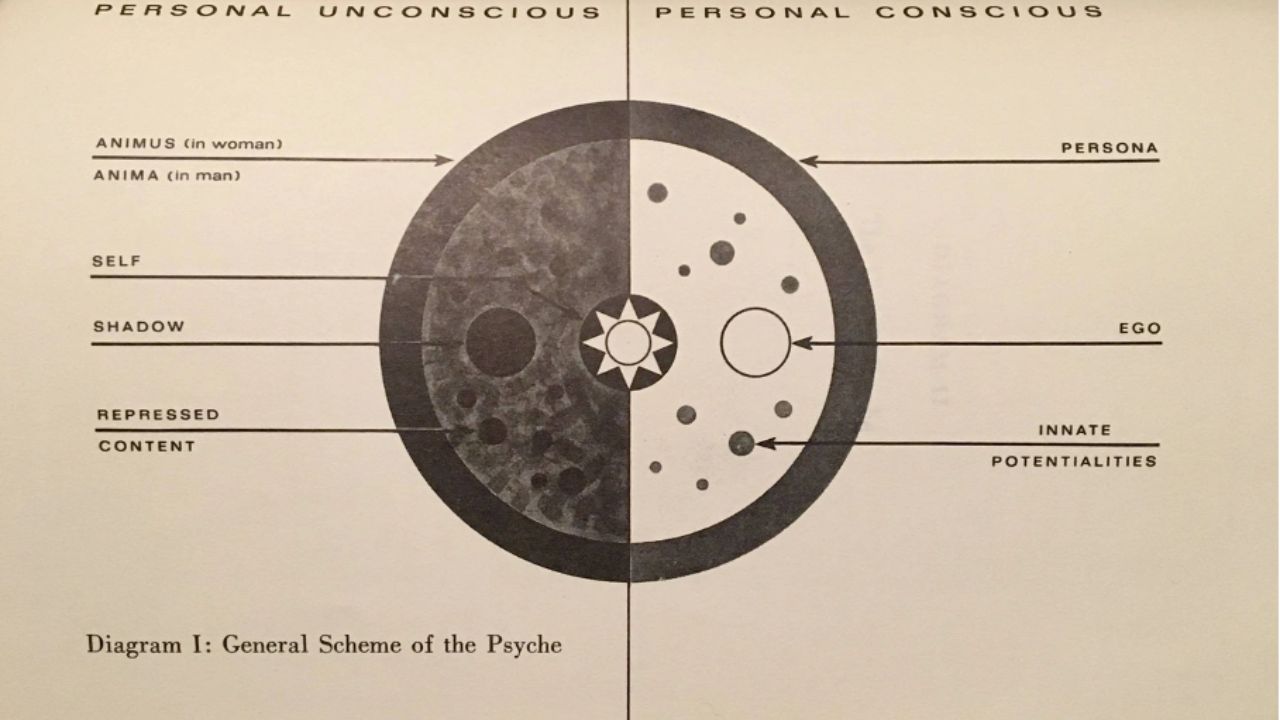

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten kann zunächst beunruhigend sein, aber gleichzeitig befreiend. Jung teilte die Tiefen der Psyche in das persönliche und das kollektive Unbewusste ein – eine Unterscheidung, die für das Verständnis des Schattens entscheidend ist.

In diesem Artikel erfährst du, was Jung wirklich über den Schatten wusste, wie er sich manifestiert und warum die Kenntnis der eigenen Dunkelheit die beste Methode ist, um mit den Dunkelheiten anderer Menschen umzugehen. Der Schatten in der Psychologie erklärt: Verdrängte Anteile erkennen, Schattenarbeit nutzen und verborgene Potenziale integrieren.

Was ist der Schatten in der Psychologie?

„Jeder Mensch trägt einen Schatten in sich, und je weniger er im bewussten Leben des Einzelnen verankert ist, desto schwärzer und dichter ist er.“ — Carl Gustav Jung, Begründer der Analytischen Psychologie

Jung prägte den Begriff des „Schattens“ als einen zentralen Aspekt seiner analytischen Psychologie, der inzwischen fester Bestandteil des psychologischen Vokabulars geworden ist. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem faszinierenden Konzept?

Definition nach Carl Gustav Jung

In der analytischen Psychologie bezeichnet der Schatten jene Aspekte unserer Persönlichkeit, die wir ins Unbewusste verdrängen, weil sie nicht zu unserem bewussten Selbstbild passen. Jung beschrieb den Schatten als einen archetypischen Bestandteil der menschlichen Psyche, der sowohl persönliche als auch kollektive Dimensionen umfasst.

Entgegen häufiger Missverständnisse umfasst der Schatten nicht nur negative Eigenschaften. Tatsächlich können auch positive Eigenschaften und Begabungen in den Schatten gedrängt werden, wenn sie nicht zu unserem Selbstbild oder den gesellschaftlichen Erwartungen passen. Lesetipp: Von Selbstzweifeln zum starken Selbstbild.

Jung betonte nachdrücklich: „Der Schatten ist ein moralisches Problem, welches das Ganze der Ichpersönlichkeit herausfordert“. Dies verdeutlicht, dass die Auseinandersetzung mit dem Schatten keine oberflächliche Angelegenheit ist, sondern eine tiefgreifende moralische Herausforderung darstellt. Der Schatten enthält dabei nicht nur das, was wir ablehnen, sondern auch verborgene Potenziale und Energien, die freigesetzt werden können, wenn wir uns mit unseren „verschatteten“ Anteilen auseinandersetzen.

Unterschied zwischen Persona und Schatten

Der Schatten steht in direktem Gegensatz zur Persona, unserer „sozialen Maske“. Während die Persona jene Eigenschaften umfasst, die wir der Außenwelt zeigen möchten, enthält der Schatten all das, was wir verbergen. Dieses Wechselspiel zwischen Licht und Dunkel, zwischen dem, was wir zeigen, und dem, was wir verbergen, bildet einen wesentlichen Teil der Jungschen Psychologie.

Die Persona dient als Schutzmechanismus und ermöglicht uns, in der Gesellschaft zu funktionieren. Allerdings besteht die Gefahr einer Überidentifikation mit dieser sozialen Rolle, was zu einer Entfremdung vom eigenen Selbst führen kann.

Im Gegensatz dazu wächst der Schatten parallel zur Persona heran – quasi als ihr Negativ. Für jede Persona gibt es folglich einen entsprechenden Schatten, was bedeutet, dass wir ständig neue Schatten erzeugen, wenn wir neue soziale Rollen annehmen.

Bildquelle: Reddit

Besonders interessant: Der Schatten ist nicht nur ein dünnes Pflaster für die Persona, sondern enthält wesentlich mehr Lebensenergie als die oft oberflächliche soziale Maske. Diese Lebensenergie kann genutzt werden, wenn wir uns mit den verdrängten Anteilen auseinandersetzen.

Das Zusammenspiel von Licht und Dunkel zeigt sich auch im Branding: In meinem Beitrag 10 Archetypische Familien und ihre einzigartigen Gaben: Eine Reise durch Licht und Schatten erkläre ich, wie Archetypen nicht nur im persönlichen, sondern auch im kollektiven Kontext wirken.

Warum der Schatten unbewusst bleibt

Der Schatten bleibt überwiegend unbewusst, weil wir bestimmte Eigenschaften und Impulse als unvereinbar mit unserem Selbstbild oder den sozialen Normen erleben. Diese Schattierung beginnt bereits in den ersten Lebensjahren als Folge der von der Umwelt an uns herangetragenen Anforderungen, Erwartungen, Gebote und Verbote. Durch diesen Prozess wird nur ein Teil unserer Persönlichkeit zur Entfaltung gebracht.

Unbewusst bleibt der Schatten auch deshalb, weil wir die Konfrontation mit unseren ungeliebten Anteilen scheuen. Jung drückte dies prägnant aus: „Wenn eine innere Situation nicht bewusst gemacht wird, erscheint sie im Außen als Schicksal“. Statt uns mit dem Schatten auseinanderzusetzen, projizieren wir ihn häufig auf andere Menschen. Bei diesem psychologischen Mechanismus werden eigene unerwünschte Eigenschaften auf andere übertragen. Wir erkennen den Schatten oft erst dann, wenn wir uns in Situationen wiederfinden, in denen wir uns ohnmächtig oder als „Opfer“ fühlen.

Ist der Schatten der bewussten Kontrolle entzogen, kann er ähnlich wie ein Komplex „obsedierend oder – besser – possedierend“ wirken und affektvoll und störend das Ich-Bewusstsein beeinflussen. Dadurch entstehen innere Konflikte und psychische Störungen, die sich in zwischenmenschlichen Beziehungen manifestieren können.

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten erfordert daher Mut zur Selbstreflexion und die Bereitschaft, auch die unbequemen Wahrheiten über uns selbst zu akzeptieren.

Der persönliche Schatten: Ursprung und Wirkung

Unsere Schattenanteile begleiten uns ein Leben lang, doch ihre Wurzeln reichen tief in unsere frühe Kindheit zurück. Der persönliche Schatten unterscheidet sich vom kollektiven Schatten und hat individuelle Ursprünge und Auswirkungen, die unsere Persönlichkeit maßgeblich prägen.

Wie der Schatten in der Kindheit entsteht

Bereits in den ersten Lebensjahren beginnt die Entwicklung des Schattens als Folge der von unserer Umwelt an uns herangetragenen Anforderungen, Erwartungen, Gebote und Verbote. Durch diese frühen Erfahrungen wird nur ein Teil unserer Persönlichkeit zur Entfaltung gebracht. Im Laufe unserer Entwicklung missbilligt unser Umfeld bestimmte Verhaltensweisen, woraufhin wir uns anpassen und beginnen, unsere Charakterzüge in „gut“ oder „schlecht“ zu bewerten. Wir zeigen daraufhin vermehrt die Seiten, bei denen wir positive Bestätigung erhalten. Das Verdrängen unerwünschter Eigenschaften geschieht automatisch aufgrund unserer grundlegenden Bedürfnisse nach Sicherheit und Zugehörigkeit.

Nach Erik Erikson durchläuft jeder Mensch in seiner Entwicklung phasenspezifische Konflikte, die durch die Konfrontation mit gegensätzlichen Anforderungen und Bedürfnissen ausgelöst werden. Diese Konflikte können zur Entstehung von Schattenanteilen führen, wenn sie nicht hinreichend bearbeitet werden. Insbesondere in den ersten vier Entwicklungsstadien, die der Sozialisierung des Kindes dienen, werden wichtige Grundlagen für spätere Schattendynamiken gelegt.

Moralische Konflikte und soziale Anpassung

Der Schatten steht oft im Widerspruch zu unserer Persona – dem Bild, wie wir uns der Welt zeigen möchten und in dem viele gesellschaftliche Werte und Vorstellungen gebunden sind. Diese Diskrepanz zwischen Idealbild und Wirklichkeit führt dazu, dass wir bestimmte Seiten verdrängen und mit Vorliebe bei anderen Menschen sehen. Carl Jung erkannte, dass es leichter ist, über andere Menschen moralisch zu urteilen, als den eigenen Schatten zu konfrontieren.

Besonders aufschlussreich ist die Beobachtung einer irrationalen Emotionalität und moralischer Wertung gegenüber anderen. Diese deutet oft auf eine Schattenprojektion hin. Die inneren Konflikte und die Verdrängung kosten uns enorm viel Energie, gleichzeitig enthalten Schatten aber auch etwas außerordentlich Lebendiges.

Interessanterweise nehmen Pubertierende aus familiensystemischer Sicht oft den Schatten des Familiensystems auf, um sich in dieser Lebensphase stärker von der Familie loslösen zu können. Diese Dynamik zeigt, wie tief die sozialen Anpassungsmechanismen reichen.

Beispiele für persönliche Schattenanteile

Zu den typischen persönlichen Schattenanteilen zählen:

- Negative Emotionen wie Wut, Eifersucht, Neid oder Egoismus, die wir als gesellschaftlich unerwünscht empfinden

- Schwäche oder Verletzlichkeit, die wir als Zeichen von Unzulänglichkeit deuten

- Dominanz oder Durchsetzungsvermögen, wenn diese in unserer Erziehung als „zu viel“ galten

- Kreativität, Verspieltheit oder Sensibilität, die als unangemessen zurückgewiesen wurden

Erstaunlicherweise können auch positive Eigenschaften wie Freude, Mut oder Intelligenz zu Schattenanteilen werden, wenn sie in unserem sozialen Umfeld als unangemessen bewertet wurden. Verdrängte Anteile verschwinden nicht einfach, sondern beeinflussen unterbewusst weiterhin unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn wir durch das Verhalten anderer Menschen „getriggert“ werden und überraschend heftig reagieren – oft projizieren wir dann genau das auf andere, was wir an uns selbst nicht wahrhaben wollen.

Der archetypische Schatten im kollektiven Unbewussten

Während der persönliche Schatten individuelle Erfahrungen widerspiegelt, existiert laut Jung eine tiefere Dimension – der archetypische Schatten im kollektiven Unbewussten, der universelle Muster menschlicher Erfahrung verkörpert.

Was ist ein Archetyp?

Archetypen sind universelle, symbolische Symbole im kollektiven Unbewussten, die unser Verhalten und unsere Kulturen prägen. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet „ursprüngliches Muster“. Diese Urbilder formen unsere individuellen und kulturellen Erfahrungen und sind tief in uns verwurzelt. Jung führte den Begriff des kollektiven Unbewussten ein, in dem Archetypen als universelle, ererbte Muster gespeichert sind, die unsere Wahrnehmung und unser Verhalten beeinflussen, oft ohne dass wir es bewusst bemerken.

Tatsächlich ist ein Archetyp nach Jung nicht inhaltlich bestimmt, sondern vielmehr ein „vererbter Modus der psychischen Funktionen“, ein „an sich leeres, formales Element“, das eine Möglichkeit der Vorstellungsform bietet. Archetypen sind also keine vererbten Ideen, sondern psychische Tendenzen, die Jung mit den „angeborenen Auslösemechanismen“ der Ethologie vergleicht.

Ein spannendes Beispiel dafür findest du auch in meinem Artikel über den Schurken-Archetypen und die Schattenseite von Weihnachten. Dort wird deutlich, wie stark archetypische Schattenbilder in kulturellen Festen und Geschichten mitschwingen.

Der Schatten als universelles Symbol

Im Gegensatz zum persönlichen Schatten steht der kollektive, archetypische Schatten – die im Menschen und in der Gesellschaft prinzipiell vorhandene Fähigkeit zum Bösen, das „Absolut-Böse“. Jung betonte: „Wo er [der Schatten] als Archetypus in Frage kommt, da begegnet man den gleichen Schwierigkeiten wie bei Animus und Anima; mit anderen Worten, es liegt im Bereiche der Möglichkeit, daß man das Relativ-Böse seiner Natur erkennt, wohingegen es eine ebenso seltene wie erschütternde Erfahrung bedeutet, dem Absolut-Bösen ins Auge zu sehen.“

Der archetypische Schatten ist folglich ein religiöses Problem, das Jung zeitlebens beschäftigte. Von den Archetypen können sowohl sinngebende, weiterführende und ordnende, aber auch dämonische, destruktive und tötende Impulse ausgehen.

Mythische und literarische Darstellungen

In Träumen, Mythen und Erzählungen tritt der Archetyp des Schattens häufig als Fremder, Feind oder Rivale auf – als eine dem Träumer oder Protagonisten negativ gesinnte Person. Diese Figur gehört in der Regel dem gleichen Geschlecht an, unterscheidet sich aber oft durch Hautfarbe, Nationalität oder einen entgegengesetzten Lebensweg. Von dieser Figur geht meist etwas Bedrohliches oder Furchterregendes aus.

Besonders anschaulich zeigt sich der archetypische Schatten in der Weltliteratur: In Robert Louis Stevensons „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ verkörpert Mr. Hyde die negative, verbrecherische Seite des tugendhaften Arztes Dr. Jekyll. In Oscar Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ wird der Schatten des Protagonisten in ein Gemälde gebannt, das die Spuren seines wilden Lebenswandels widerspiegelt.

Ein weltweit verbreitetes Motiv ist der Ritter, der einen Drachen besiegen muss – wobei der Drache als Ausprägung des Schattenarchetyps gilt. Auch im ältesten niedergeschriebenen Mythos, dem Gilgamesch-Epos, findet sich in der Auseinandersetzung des Helden mit seinem tierhaften Blutsbruder ein früher Ausdruck der Schattenproblematik.

Der Schatten begegnet uns auch in der klassischen Heldenreise – sei es als Drache, Gegenspieler oder innere Prüfung. In meinem Artikel Die 7 Archetypen in der Heldenreise erfährst du, welche archetypischen Rollen auf dieser Reise auftauchen und wie sie den Weg zur Selbstwerdung prägen.

Schattenprojektion: Wenn wir andere fürchten

„Projektion verwandelt die Welt in das Abbild des eigenen unbekannten Gesichts.“ — Carl Gustav Jung, Begründer der Analytischen Psychologie

Die Verleugnung des eigenen Schattens führt unweigerlich zur Projektion – einem psychologischen Mechanismus, durch den wir unsere ungeliebten Anteile auf andere Menschen übertragen. Diese Dynamik erhellt, warum wir manchmal Menschen fürchten oder ablehnen, die uns eigentlich nur einen Spiegel vorhalten.

Was ist Projektion nach Jung?

Jung definierte Projektion als „die Hinausverlagerung eines subjektiven Vorganges in ein Objekt“. Dabei werden innere psychische Inhalte nach außen verlagert und anderen Menschen oder Objekten zugeschrieben. Besonders interessant: Laut Jung können sowohl „peinliche, inkompatible Inhalte“ als auch „positive Werte“ projiziert werden.

Projektionen geschehen stets unbewusst und dienen als Abwehrmechanismus. Wir projizieren besonders jene Eigenschaften, die mit gesellschaftlichen Normen in Konflikt stehen oder für die wir uns schämen. Dadurch erzeugen wir eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Beispielsweise könnte jemand, der seine eigene Wut unterdrückt, überall „lauter aggressive Menschen“ wahrnehmen, „die uns Böses wollen“.

Wie Projektionen Konflikte verstärken

Unbewusste Schattenprojektionen sind typische Elemente persönlicher und kollektiver Konflikte. Wenn wir unsere ungeliebten Anteile auf andere übertragen, entsteht ein gefährlicher Teufelskreis: Die projizierten Eigenschaften erscheinen uns nicht als Teil unserer selbst, sondern als tatsächliche Eigenschaften anderer Menschen.

Folglich reagieren wir oft unverhältnismäßig heftig auf bestimmte Verhaltensweisen anderer – wir werden „getriggert“. Dadurch entstehen zwischenmenschliche Konflikte, die bis hin zur „Verfolgung von Minderheiten und Krieg“ führen können. Jung erkannte: „Jeder Krieg gegen jemand ist ein Krieg gegen sich selbst“.

Rücknahme der Projektion als Heilungsweg

Die Bewusstmachung von Projektionen kann unsere Konfliktfähigkeit massiv verbessern. Jung bezeichnet diesen Prozess als Projektionsrücknahme – eine Voraussetzung für persönliches Wachstum. Erst wenn wir erkennen, dass die Eigenschaften, die uns an anderen stören, in uns selbst angelegt sind, können wir zu einem tieferen Selbstverständnis gelangen.

Diese Reintegration befreit enorme Energie, die zuvor für die Aufrechterhaltung der Projektionen aufgewendet wurde. Nach der Rücknahme schrumpft die Wahrnehmung vermeintlicher Mängel bei anderen auf ein angemessenes Maß. Gleichzeitig wächst das eigene Selbstwertgefühl.

Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten zählt nach Jung zu den zentralen Aufgaben des menschlichen Reifeprozesses und stellt einen unabdingbaren Schritt auf dem Weg zur Ganzwerdung (Individuation) dar.

Schattenarbeit: Integration statt Verdrängung

Nachdem wir verstanden haben, wie der Schatten entsteht und projiziert wird, stellt sich die Frage: Wie können wir mit diesen verdrängten Anteilen konstruktiv umgehen? Schattenarbeit bietet hierzu einen Weg.

Was ist Schattenarbeit?

Schattenarbeit ist ein von Carl Gustav Jung entwickeltes psychologisches Konzept, das eng mit Selbstreflexion und Selbsterkenntnis verbunden ist. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem wir uns mit den dunklen Seiten unserer Persönlichkeit auseinandersetzen, um sie zu verstehen und zu akzeptieren. Tatsächlich zielt diese Methode darauf ab, verdrängte Aspekte unserer Selbst wieder bewusst zu machen und später zu integrieren.

Ziele und Nutzen der Schattenarbeit

Das Hauptziel der Schattenarbeit ist nicht die Beseitigung des Schattens, sondern seine Integration. Dadurch erhöhen wir unser Selbstbewusstsein, bauen Selbstakzeptanz auf und gewinnen Zugang zu verdrängten Ressourcen und Fähigkeiten. Folglich können wir ein tieferes Verständnis für uns selbst entwickeln. Jung betonte, dass die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Schatten gewinnbringend ist.

Praktische Übungen zur Selbstreflexion

Eine einfache Methode zur Selbstreflexion ist das Journaling – dabei schreiben wir unsere Gedanken und Gefühle ehrlich nieder. Zusätzlich helfen Achtsamkeitsübungen und Meditation, um im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und ohne Wertung die eigenen Gedanken zu beobachten. Traumarbeit kann ebenfalls den Zugang zum Unterbewusstsein erleichtern.

Rolle der Therapie und des Coachings

Die Unterstützung eines Therapeuten oder Coaches kann bei der Schattenarbeit wertvoll sein. Sie können uns helfen, tiefere Ebenen unseres Schattens zu erforschen und sicher durch den Prozess zu navigieren. Insbesondere bei intensiver Schattenarbeit ist professionelle Begleitung ratsam, da das Hervorbringen unterdrückter Persönlichkeitsanteile durchaus schmerzhaft sein kann.

Fazit zum Schatten in der Psychologie

Die Schattenarbeit nach Jung stellt somit keineswegs nur eine psychologische Technik dar, sondern vielmehr einen lebenslangen Prozess der Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung. Tatsächlich befähigt uns die Auseinandersetzung mit unserem Schatten, ein vollständigeres und authentischeres Leben zu führen. Anstatt vor unseren verdrängten Anteilen zu flüchten, können wir durch bewusste Integration dieser Aspekte zu größerer innerer Harmonie finden.

Unquestionably liegt die wahre Stärke der Jungschen Schattentheorie darin, dass sie uns einen Weg zeigt, wie wir mit unseren „dunklen“ Seiten konstruktiv umgehen können. Besonders bemerkenswert erscheint dabei die Erkenntnis, dass die verdrängten Anteile nicht einfach verschwinden, sondern als Projektionen in unserem Alltag weiterwirken. Solche Projektionen beeinflussen unsere Beziehungen zu anderen Menschen erheblich und können zu tiefgreifenden Konflikten führen.

Die Rücknahme dieser Projektionen erfordert allerdings Mut und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Denn es ist wesentlich einfacher, die eigenen ungeliebten Eigenschaften bei anderen zu erkennen als sie als Teil des eigenen Selbst zu akzeptieren. Nach Jungs Auffassung gilt jedoch: Je mehr wir unseren Schatten ins Bewusstsein integrieren, desto freier und authentischer können wir leben.

Letztendlich bedeutet Schattenarbeit nicht, dass wir alle Aspekte unserer Persönlichkeit gleichwertig ausleben müssen. Vielmehr geht es darum, Bewusstheit über unsere verdrängten Seiten zu erlangen und sie anzuerkennen. Dadurch gewinnen wir Zugang zu verborgenen Energien und Potentialen, die zuvor durch die Verdrängung gebunden waren.

Entsprechend kann die Begegnung mit dem eigenen Schatten zwar zunächst beunruhigend sein, gleichzeitig aber auch außerordentlich befreiend wirken. Jung hat uns mit seinem Konzept des Schattens einen wertvollen Schlüssel zum tieferen Verständnis unserer selbst hinterlassen – einen Schlüssel, der auch heute noch die Tür zu persönlichem Wachstum und tiefgreifender Transformation öffnen kann.

Der Schatten zeigt uns: In jedem von uns steckt mehr, als wir nach außen zeigen.

Wenn du herausfinden willst, welche Archetypen deine Marke und Persönlichkeit wirklich prägen – und wie du mit Licht und Schatten arbeiten kannst – dann ist mein Archetypen Coaching genau das Richtige für dich.

Gemeinsam entdecken wir deine inneren Kräfte, entschlüsseln verborgene Muster und machen sie nutzbar, für dein Business, deine Beziehungen und dein persönliches Wachstum.

Buche dir jetzt deinen persönlichen Termin und starte deine Reise in die Welt der Archetypen.

Ich freue mich auf dich, bis dahin bleib inspiriert

Deine Doreen